|

Après les Rolling Stones et Bob Dylan, l’écrivain François Bon revient à Led Zeppelin, sous la forme d’un ouvrage, l'impressionnant Rock'n Roll chez Albin Michel. Ce portrait du célèbre groupe anglais lui permet de se rapprocher d’une forme d’écriture synchrone avec la musique. |

Vous avez différé ce projet d’ouvrage sur Led Zeppelin au moment de l’écriture du Dylan. Et vous revenez à Led Zeppelin, parce que vous y “étiez”...

J’ai commencé à travailler sur Led Zeppelin après avoir publié mon livre sur les Stones : eux, ils incarnent les années 60, mais, pour ce qui concerne les années 70, ils sont déjà dans un monde isolé, protégé. C’est vrai qu’en cours de route je devais arpenter d’autres pistes, la naissance du rock, l’idée de l’Amérique, et, un moment donné, le travail sur Dylan a pris le dessus, de façon non préméditée. Mais pour moi c’est un seul bloc, un ensemble. D’autre part, ces deux ans, il y a eu une revisite importante de ce qu’on sait sur Led Zeppelin, on s’est éloigné des anecdotes, le requin, le chien noir, et on a pu mesurer mieux le travail de studio, comme leur art de la scène.

Qu’est-ce qui vous attire dans cette histoire bien singulière de Led Zeppelin ?

Lorsqu’il s’agit de groupes ou personnes comme les Stones, Dylan, Zeppelin, cette attention disproportionnée, excessive, a permis que se constitue (ce n’est pas le cas pour Hendrix, par exemple), de gigantesques accumulations documentaires. On retrouve donc énormément de l’époque. Et, surtout, on peut travailler sur ce qui n’était autrefois réservé qu’aux princes : le hasard, le destin, la formation, pour des gars de la banlieue de Birmingham… J’ai toujours l’impression d’une sorte de chantier archéologique, avec chaque année parfaitement datée. Pour Led Zep, d’autre part, c’est vraiment une histoire à cinq (j’inclus Peter Grant, leur producteur) : pas la question méga-star, mais le contraire – en quoi un destin aussi excessif modifie, de chacun, la perception du monde. Et, à ce moment-là, cela nous concerne. Qu’est-ce que ce n’est pas évident, culminer artistiquement si vite, à vingt-et-un ans pour John Bonham, si c’est pour mourir à trente-deux.

On suppose que cette histoire fait écho à la vôtre (vos 16 ans en 1969, vos 22 ans en 1975), et que dans le fantasme universel de Led Zeppelin, restent inclus vos fantasmes personnels ?

« Fantasme » ce n’est pas trop un mot de mon vocabulaire. Il y avait du rêve, de l’imaginaire, oui : dans cette liberté de parcourir de monde, dans l’insolence de la musique. Mais c’est vrai, après les débuts de la pop, que cette année 1969 est une charnière : les Beatles avec le double blanc, les Stones avec Let It Bleed passent à une étape beaucoup plus mûre. Le premier disque de Led Zep, dans ce contexte, a vraiment été un choc pour nous tous. J’ai pu avoir des interruptions, mais je n’ai jamais cessé de les écouter depuis. Et la musique c’est comme un tunnel magique : quand on réécoute un morceau, on revient au temps où on l’a découvert.

N’avez-vous pas le sentiment aujourd’hui qu’il s’agirait de réévaluer la vision que nous avons de Led Zeppelin, une vision réduite à l’image d’un groupe sulfureux, alors que nous sommes en présence de musiciens d’un raffinement pur qui appréciaient autant le blues originel que le folk anglais le plus subtil ?

Que ce soit pour Stones, Dylan ou Led Zep, j’essaye de suivre surtout l’invention, la façon dont l’aventure se construit, de façon non préméditée, arbitraire. La vision ou la réception sont assez secondaires. Par contre, la façon dont chacun d’eux trouve le chemin du blues, ou les croisements avec Joni Mitchell ou Bert Jansch, c’est une histoire musicale qui est sans cesse à reprendre, réévaluer. C’est très curieux aussi de revisiter les temps : temps des tournées, temps pour composer, temps privé, temps de voyages… Surtout quand un obstacle, l’accident de voiture de Robert Plant, remet tout à zéro.

Pour cet ouvrage vous adoptez une écriture qui se veut “synchrone avec la musique”.

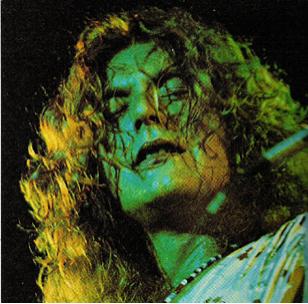

Je ne sais pas s’il y a une écriture « rock ». Mais certainement que le matériau qu’on travaille influe sur la façon de s’y prendre. L’improvisation pour Dylan, ou cette harmonie épaisse pour Led Zep. Comment rendre compte du côté excessif d’un concert ? Celui d’Earl’s Court, en mai 75, est devenu un peu le centre de gravité du bouquin, et donc j’ai ce début, juste essayer de parler de façon synchrone avec la musique, les éclairages, les postures, les sons. Mais c’est juste une sorte de fil rouge, qui m’a aidé à rompre avec la biographie linéaire, pour plutôt chercher une fresque…

Dans cet ouvrage, il est question de faire passer les chemins de Led Zeppelin par d’autres figures, des performers radicaux, Gina Pane, Michel Journiac et Chris Burden. Comment intégrez-vous ces personnalités à votre propos ?

Contrairement à Dylan ou aux Stones, j’étais frappé de la coupure radicale de Led Zep avec les mouvements artistiques qui représentent, chacun dans sa discipline, ce qu’ils représentent pour la musique. Ainsi, leur film The Song remains the same tellement naïf, alors que Page a quand même participé à Blow Up. Ou bien qu’à Los Angeles ils voisinent sans le savoir avec un très grand performer de la scène plastique, Chris Burden. Je voudrais que ces années 70 soit un arrière-fond discret du livre, même si eux ne s’en préoccupent pas.

Vous donnez également des conférences musicales avec Vincent Ségal sur Led Zeppelin, qui fait suite à une série d'épisodes sur France Culture.

J’ai croisé Vincent d’abord par la musique contemporaine, via un compositeur avec lequel je faisais des lectures, Kasper Toeplitz. Et puis, après mon bouquin sur les Stones, Vincent m’a écrit, à propos de détails concernant le style de batterie de Charlie Watts. C’est ainsi que j’ai appris le rôle qu’avait joué pour lui le disque Physical Graffiti. Je ne sais pas comment s’appelle ce qu’on fait ensemble. Peut-être juste qu’on raconte chacun notre histoire de Led Zep, lui avec son violoncelle, moi avec des histoires. Et qu’on laisse nos deux histoires interférer l’une sur l’autre. Vincent est un immense improvisateur, d’une culture musicale phénoménale : pour la littérature, il y a une leçon à prendre. Que ça ne se présente pas juste sous la forme d’un livre, mais qu’on peut en faire une question en direct, se dire : voilà, ils rencontrent Elvis, je sais les éléments dont je dispose, mais selon la façon dont répondra Vincent, la bascule où il met la parole, peut-être qu’on peut se rapprocher un peu de l’énigme, la mettre en partage ?

Propos recueillis par Emmanuel Abela

François Bon, Rock'n Roll, Un Portrait de Led Zeppelin, Albin Michel