|

Faut-il être fou pour se lancer dans l’aventure éditoriale ? Et pourtant Nathalie Eberhardt et Christophe Sedierta ont décidé de franchir le pas. Avec La Dernière Goutte, la maison d’édition qu’ils ont créée, ils affirment des choix forts, frictionnant, en ces temps où l’on favorise la léthargie des mots. La démarche est audacieuse, et salvatrice. |

La Dernière Goutte a signé son acte de naissance en février

dernier. Je suppose qu’avec cette nouvelle maison d’édition, vous

vouliez combler un manque...

Christophe Sedierta : En fait, nous sommes évidemment des passionnés de littérature. Ça faisait longtemps que nous réfléchissions à un projet. Nous avions d'abord pensé à créer une revue littéraire, mais finalement nous nous sommes dit qu’il fallait aller encore plus loin dans la folie et créer une maison d'édition pour vraiment défendre les textes auxquels on croit et promouvoir leurs auteurs, les faire découvrir ou redécouvrir... Et puis, il y a eu un déclic ; c'était en juin 2006. Alors que nous réfléchissions au projet nous avons vu une pièce de théâtre, lors du Festival Premières au Maillon, montée par une jeune troupe lyonnaise et qui mettait en scène un livre assez peu connu de Pierre Mérot, Petit Camp. Nous avons été estomaqués par cette pièce qui a été assez mal accueillie par le public. En sortant, nous nous sommes fait la réflexion qu’il fallait défendre des textes forts, des textes qui nous plaisent vraiment et essayer de leur trouver un public.

Entre juin 2006 et février 2008, il s'est passé finalement peu de temps, tout est allé très vite...

C.S. : Très vite, oui et non... Il a fallu monter tout le projet. On ne connaissait rien à l'édition, donc on a pris beaucoup de renseignements, discuté avec beaucoup de gens, des éditeurs, des libraires, des graphistes, puis on a créé une société, pour avoir un support économique... Tout cela nous a tout de même pris un an et demi... Il fallait sélectionner des textes, il fallait monter des maquettes, trouver un logo, trouver un nom... Et puis évidemment, la difficulté, c'était de trouver des textes d'auteurs. Donc, nous avons fonctionné au coup de cœur pour les quatre textes que nous avons finalement publiés.

J'ai lu qu'on a cherché à

vous dissuader de créer une maison d'édition. Vous avez persisté, mais

je suppose que vu la conjoncture peu favorable autour du livre, vous

avez dû hésiter. Finalement, vous avez franchi le pas...

Nathalie Eberhardt : En fait, nous sommes obstinés et fous ; donc, nous n'avons absolument pas hésité. Et effectivement, de manière pourtant très amicale, plusieurs personnes ont voulu nous en dissuader... « Fous », c'est vraiment le mot qui est revenu plusieurs fois. Nous, nous nous sommes dits que nous allions creuser le terrain, se forger des outils intellectuels pour essayer de comprendre comment ça marche, et nous avons persévéré dans notre désir. En fait, on a réussi à convaincre les mêmes personnes qui nous disaient de ne pas y aller et qui ont fini par nous épauler. On a été convaincants, je pense. Persuasifs, en tout cas.

Généralement les maisons

d'éditions démarrent avec un ouvrage, vous, vous sortez quand même

quatre ouvrages à la fois, ça paraît assez incroyable...

C.S. : Oui, c’est beaucoup pour une petite maison d’édition. Mais pour nous, c'est d'abord pour une question de visibilité. Sortir un seul livre, c'est le noyer dans l'ensemble des sorties. Et puis, il faut faire vivre le livre, c'est ce qu'il y a de plus difficile... N'importe qui est en mesure de sélectionner des textes, les donner à un imprimeur et sortir des livres. Après, il faut les faire vivre ; il faut les faire arriver chez le libraire, convaincre le libraire – ce n'est pas une mince affaire, je peux vous le dire – de prendre les livres et surtout de les défendre soi-même auprès de ses lecteurs. Et ça, c'est vraiment difficile, surtout quand vous voyez à quel point les tables des libraires sont inondées par des livres qui ont un mois, voire deux mois de durée de vie… Ce n'est pas du tout dans cette démarche-là qu'on s'inscrit. Nous, ce qu'on veut, c'est défendre des textes. Défendre des textes, c'est s'inscrire dans la durée, ce n'est pas attendre trois mois puis sortir de nouveaux livres. Si on sort quatre livres par an, c'est pour les accompagner. Avec la deuxième série de livres qui sortira début 2009, nous ferons tout notre possible pour remettre en selle les livres qui ont été publiés en 2008. Accompagner un livre, défendre un texte, ce n'est pas le lâcher dans la nature.

Je suppose que ça ne doit

pas être aisé pour vous à la fois de mener ce travail éditorial et en

même temps ces contacts auprès des libraires, je pense qu'il faut les

solliciter, assurer un suivi...

C.S. : Constamment... Il

faut les harceler, pratiquement, et une fois le pied dans la porte, il

faut essayer de mettre le genou, l'épaule et ensuite, rester dans la

librairie...

N.E. : Il faut les harceler, en effet. Il faut revenir, arracher des rendez-vous. Quand on ne vous donne pas le rendez-vous parce que vous êtes inconnu au bataillon, il faut prendre le rendez-vous d'assaut. Ça signifie clairement entrer quand même dans la librairie, montrer qu'on y restera tant qu'on n’aura pas parlé à quelqu'un, et cela avec une bonne dose d'humour et de charme. Quand on leur met le livre de force dans les mains, il y a un temps d'arrêt, ils regardent le livre, et ils sont d'un seul coup disposés à entendre. Et là, quand on a pu leur arracher cinq minutes, ils écoutent l'argumentation et ils changent d'attitude. Et après, ils sont conquis, quand ils voient le livre. Moi, ça me touche beaucoup. Les libraires sont sensibles au fait que ce ne soit pas du poche amélioré. Il est vrai que la qualité de l’objet — le choix du papier, la couture — permet de créer un rapport de confiance. Nous arrivons du coup à acquérir une forme respect de la part de personnes qui sont tout le temps sollicitées, submergées de demandes de la part de nombreux éditeurs. Et puis, il y a de nombreux libraires qui nous ont vraiment remerciés, en nous disant : « C'est bien de faire connaître de nouvelles plumes, de rééditer des auteurs comme Sternberg ou de nous faire découvrir Poritzky. » Ça, c’est vraiment une satisfaction.

Vous

avez trouvé des moyens un peu parallèles pour faire vivre ces ouvrages.

Et notamment le principe des lectures publiques ; vous allez

généraliser ce principe-là ?

N.E. : Nous espérons pouvoir le faire parce que nous avons eu de très bons contacts avec les comédiens. Blanche Giraud-Beauregardt, en tout cas, a été enthousiasmée par cette idée. On va essayer de réaliser d'autres projets de lecture, en contactant notamment des librairies qui pourraient être intéréssées par tel ou tel texte, de façon à ce qu'on cible ça sur un de nos quatre livres en particulier. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on réalise prochainement une lecture des textes de Jacques Sternberg, parce que la lecture publique a vraiment rendu ce texte – qui n'est pas facile – plus accessible. Je pense que c'est vraiment important et puis j’estime que pour un auteur c'est la plus belle des rencontres avec un public que d'être lu.

Vous avez fait le choix de

publier des textes avec des univers très marqués, souvent sombres, un

petit peu acides... C'était une intention à la base, cette ligne

éditoriale, par rapport à la collection qui était en cours ?

N.E. : Oui... nous sommes des papivores, nous lisons de tout. Mais quand nous nous sommes lancés, le déclic ça a été effectivement le texte de Pierre Mérot, qui a été mal compris par le public. Les spectateurs ont été un peu choqués... Au contraire, nous avons pensé que c'était vraiment le genre d'univers, le genre de texte, mordant, audacieux, que nous avions envie de défendre. Parce que nous restons allergiques à des formes de littérature consensuelle. Nous aimons particulièrement les textes acides, qui conservent leur dimension poétique tout de même, de certains auteurs américains. Pour nous, le défi c’est de trouver des auteurs équivalents, actuellement, dans le vivier des talents en France. Exhumer des perles anti-conventionnelles qui ont pu écrire en 1900, je pense que ça aussi, c'est un beau défi.

Vous vous mettez en quête de textes qui restent marquants...

N.E. : Oui, mais pas des pamphlets. Marquants, mais avec une plume qui a des choses à dire. Et je pense que c'est l'antithèse même de toute littérature complaisante. C'est véritablement pour ça que la Dernière Goutte a été créée ; en tout cas, c'est notre objectif, notre désir.

Non seulement vous éditez, mais en plus vous avez assuré vous-même la traduction de Mes Enfers de Jakob Elias Poritzky…

N.E. : Oui, nous avons travaillé à deux, avec une amie Dina Regnier Sikiric qui est parfaitement germaniste et qui a longtemps été comédienne au théâtre de Fribourg. Avec elle, on a fait un travail parfois même un peu de philologie, pour essayer de donner au texte ce cachet ancien et un peu daté 1900 par moments. Les discussions étaient très riches, parce qu'on voulait faire entendre tout le caractère provocant de ce texte et de temps en temps, on a légèrement modernisé des passages pour le rendre accessible à une oreille contemporaine. Pour que ce fameux Jakob Elias Poritzky qui était un esprit vif, extrêmement satirique, provocateur, en conflit avec son père, en conflit avec la tradition dans laquelle il a été élevé, puisse encore résonner, actuellement, comme un esprit véritablement rebelle. Ça a été l'essentiel du travail avec Dina, qui a vraiment pris le texte à bras le corps aussi.

Et vous exhumez une œuvre qui avait été détruite ou en partie détruite...

N.E. : Elle a été plus que détruite. Elle a été anéantie, rayée de la carte ; on ne trouve plus les ouvrages de Jakob Elias Poritzky, à part ce qu'il a écrit dans le domaine de la philosophie — ça, on le trouve en cherchant bien. Mais toute sa prose a été rayée de la carte. On sillonne régulièrement les sites d'Antiquariat pour retrouver les quelques ouvrages en prose qu'on pourrait encore exhumer, mais ils ont été totalement détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même la Bibliothèque Nationale de Berlin n'a plus un seul texte en prose de Jakob Elias Poritzky. Il y a un texte en particulier qu'on ne trouve plus du tout, mais dont on a réussi à attraper au vol un exemplaire. Il s’agit des Esquisses Anatomiques. De temps en temps, il faut se précipiter sur un vendeur de Londres qui peut avoir un texte ; mais il y a un de ses romans, Kasimir Wirda, qu'on ne trouve plus. Son œuvre a été purgée. Et effectivement, je pense que le Troisième Reich a fait des brasiers conséquents qui ont éradiqué la pensée de beaucoup d'auteurs. Ils ont également anéanti des maisons d'édition comme Drei Masken qui publiait du théâtre de manière exceptionnelle, vénérable. Jakob Elias Poritzky avait été directeur de collection de Drei Masken ; Drei Masken s'est effondrée sous le régime nazi et Poritzky a disparu. Il est mort en 1935, sa femme et sa fille ont été déportées, leurs oeuvres ont disparu également ; toutes les compositions de sa fille ont disparu ; les poèmes de sa femme, on n'en trouve plus trace ; les revues dans lesquelles il écrivait, comme Der Morgen, pareil, ça a cessé d'être publié à ce moment-là.

C'est vraiment une oeuvre massacrée par

l'histoire. On l'a exhumée, effectivement. Finalement, ça a tenu à un

sacré hasard : il se trouve qu'on lisait Otto Rank, Don Juan et le double.

Otto Rank est parti à New York en 1932. Il a emmené dans ses bagages

une petite bibliothèque à laquelle il tenait énormément, et à New York,

il a écrit une exégèse des textes tourmentés du XIX° siècle,

Maupassant, Wilde... En lisant Otto Rank, on s'est rendu compte qu'il

citait fréquemment Poritzky, en en faisant l'égal de Maupassant,

d'Edgar Allan Poe, et du coup, ça nous a donné envie de chercher ce

fameux Poritzky. On s'est rendu compte que même dans les bibliothèques

du Monde Germanique, on ne trouvait quasiment rien de cet auteur. Des

exégèses philosophiques peut-être, mais pas de prose. Nous avons

poursuivi nos recherches et nous avons retrouvé les Contes, puis Mes

Enfers, l'édition de 1906, et là, récemment, nous avons retrouvé deux

autres textes. C'est vraiment un travail de chercheur, et d'historien.

Mais pour le moment, on veut vraiment lancer Mes Enfers. Je

pense que c'est un texte qui mérite une véritable reconnaissance. Je

trouve qu’il est, à plus d'un titre, admirable. De manière plus

anecdotique et plus historique, c'est aussi un texte qui nous permet de

découvrir tout un pan de la littérature juive, dont on parle trop peu

actuellement. Je lis beaucoup de choses en ce moment sur la littérature

juive, et je suis effarée de voir qu'il n'y a pas une seule mention sur

le travail des maskilim, des plumes acerbes, des esprits

rebelles, anticonformistes, spirituels et libres, qui refusaient

l'orthodoxie de leurs pères et qui ont écrit en hébreu et en yiddish,

dans les pays d'Europe centrale. Ils écrivaient en allemand dans le

monde germanique – Mendelsohn en a fait partie au XVIII° siècle. Ils

voulaient prouver que les traditions pouvaient être dépassées et

transcendées pour parvenir à un idéal universaliste. Ils voulaient

montrer que la culture qui était cantonnée au shtetel, la langue – le

yiddish, l'hébreu – et l'accès direct aux textes religieux pouvaient

permettre une contribution des juifs, qui étaient ostracisés, au monde

des Lumières. Et ces maskilim, esprits facilement

blasphématoires d'ailleurs, ont donné lieu à toute une littérature

extrêmement anticonformiste, vivante et drôle, percutante.

Jakob Elias Poritzky s’inscrit dans cette tradition. Il est profondément spiritualiste, mais également profondément en rejet de la Loi qui régit le monde de son père, un religieux traditionnaliste. Il n'était absolument pas matérialiste, Poritzky, pas du tout, mais il refusait l'enseignement traditionnel qu'il avait reçu dans son enfance, et en même temps, il était extrêmement attaché à une conception du divin, un sens de la justice, une transcendance de l'homme. Je pense que ça en fait un homme des Lumières, un grand pourfendeur du positivisme et du matérialisme du XIX° siècle, et en même temps, quelqu'un qui ne tarit pas de férocité envers l'esprit étriqué et les préjugés dont tout le monde peut hériter de l'enseignement religieux. Au-delà de ça, c'est aussi un auteur, ce n'est pas uniquement un esprit critique qui prend pour cible l'hassidisme. C'est aussi un homme qui pose une question beaucoup plus universelle, à savoir : Quelle souffrance pour les fils que de devoir endosser l'habit de celui qui va critiquer l'angoisse des pères devant la perte de la culture originelle ? Avec cette dimension-là, c'est encore un homme universel, parce qu'il pose la question de l'acculturation dont tous les fils d'immigrés sont porteurs. Et ça, je pense que c'est vraiment poignant à plus d'un titre. D'une part, on peut être profondément théiste sans être religieux, en tournant le dos à des dogmes, et d'autre part, être un homme qui pose la question du fardeau de tous les enfants d'immigrés. Et je pense que c'est un texte qui le rend bouleversant pour ça.

Un mot sur l’ouvrage l'Allégresse des Rats de Marie-Agnès Michel...

C.S. : Oui, l'Allégresse des rats de Marie-Agnès Michel. C'est quelqu'un qui a déjà publié plusieurs ouvrages chez d'autres éditeurs. Elle nous a envoyé un manuscrit, un jour, suite à une annonce que nous avions passé dans Libération. On reçoit ce manuscrit parmi d'autres, et immédiatement, ça a été un choc. C'était LE manuscrit qui se dégageait de tous ceux que nous avions reçus, et il n'y avait absolument pas de contestation possible. Je l'ai lu, Nathalie l'a lu également juste et tous deux nous avons été immédiatement conquis. Parce que, tout simplement, c'est le genre de littérature que nous aons envie de défendre et qui se rapproche le plus de la littérature anglo-saxonne qu'on affectionne particulièrement, c'est-à-dire des auteurs comme Don Delillo, Chuck Palahniuk ou encore Norman Spinrad, ou James Ballard. C'est vraiment les références auxquelles j'ai pensé tout de suite, en tant que lecteur de littérature américaine et anglo-saxonne. C'est un livre dur, cruel, c'est un livre très noir, il n'y a pas de rémission. Il y a des personnes qui nous ont dit qu'elles étaient très touchées par le livre et qu'en même temps, elles ne voyaient pas de porte de sortie. Je crois que c'est vraiment ça, c'est la description d'un univers. Un univers avec deux personnages principaux qui sillonnent une ville. Là, le thème de la ville est très présent, avec un Etat qui a disparu ou quasiment. C'est un monde en déréliction, un monde où les riches et les pauvres pataugent dans la même fange... C'est un univers vraiment très fort, et avec beaucoup d'humour, un humour grinçant, Marie-Agnès Michel arrive à faire passer des messages politiques, auxquels nous avons été vraiment très sensibles.

Vous avez publié deux textes originaux, exhumé une œuvre de Poritzky, et vous rééditez Sternberg…

C.S. :

Jacques Sternberg, c'est une passion depuis longtemps... Je l'avais

découvert dans les années 90, avec ses contes. Parce qu'il était

surtout connu, à partir des années 80-90 pour les contes très brefs

qu'il écrivait. Ceux-ci sont disponible notamment en Folio. Et puis,

évidemment, en lançant la maison d'édition, nous n'aurions jamais pensé

pouvoir publier Jacques Sternberg, qui pour nous était un très grand

nom de la littérature française. Et, puis nous nous sommes dits : « Poussons la folie jusqu'au bout, pourquoi ne pas essayer ? ». On s'est dit en lisant l'oeuvre de Jacques Sternberg que son premier roman, le Délit,

publié en 1954 aux éditions Plon, serait vraiment un livre qui

correspondrait à notre état d'esprit. Il a fallu faire des recherches,

parce que Jacques Sternberg est malheureusement décédé en 2006. Nous

avons cherché ses ayant-droits. Nous avons eu la chance de pouvoir

contacter son fils, Jean-Paul Sternberg, à qui nous avons dit combien

nous admirions l'oeuvre de son père. Il a été très intéressé par notre

démarche et il a accepté de nous donner les droits sur le Délit.

C'est comme ça que l'aventure a commencé pour ce texte de Jacques

Sternberg qui avait donc été publié en 1954 et n'avait jamais été

réédité depuis, ou alors de manière très marginale. Donc, le Délit,

ça nous a semblé vraiment une évidence, dès le départ. C'est pour

Jacques Sternberg une manière de témoigner de toutes ses angoisses, de

toute sa fascination, aussi, pour le monde qui l'entoure, et puis c'est

une première pierre dans son oeuvre, puisque c'est le livre dans lequel

tout est en germe, par rapport à ce qui viendra par la suite aussi dans

ses œuvres que dans ses contes. C'est un peu ce qui est dit dans la

préface : dans le Délit, il y a tout Jacques Sternberg. Chez

Sternberg, l’humour est un aspect connu de son oeuvre ; on y rencontre

beaucoup d'absurdité, et même des aspects fantastiques, parfois. On y

décèle quelque chose de l’ordre de Kafka, du Beckett, aussi. C'est une

oeuvre qui s'est construite au fur et à mesure, mais avec des thèmes

qui reviennent régulièrement tout au long des livres, et qui sont déjà

présents dans le Délit.

N.E. : Jean-Pol Sternberg nous a confié les droits à la suite d'échanges de mails assez pointus et passionnés, dans lesquels nous avons véritablement motivé notre envie de publier Sternberg. Nous avons eu de grandes discussions sur les qualités littéraires du texte de son père, et expliqué pourquoi nous voulions absolument rééditer le Délit : nous pensions notamment que Sternberg n'avait pas été bien lu de son vivant. Il a beaucoup écrit, il est vrai, dans les années 80, et il a un peu noyé là ses premières inspirations qui ont longtemps nourri son oeuvre ; c'est quelqu'un qui a été hanté par le drame d'être un survivant. La culpabilité du survivant, c’est quelque chose qui a motivé ses textes. Nous ne nous en étions pas rendu compte, quand nous avions lu ses textes au début. En relisant le tout, nous nous sommes aperçus qu'en fait, c'était un leitmotiv dans son travail. Nous avons beaucoup discuté de cela avec son fils, qui était ravi de voir que nous ne nous étions pas pris au piège de l'humour cinglant de Sternberg, et qu'on avait pu déceler derrière les tirades spirituelles et drôles, pleines de fantaisie, un drame profond, un drame historique, qui nous ramène encore à la Deuxième Guerre mondiale. De fait, quand on a lié l'absurdité apparente de ses textes au désarroi d'un homme qui a connu l'assassinat de son père, les rafles, la fuite, l'Holocauste, un système totalitaire... Son fils était ravi de voir qu'il y avait des lecteurs capables de déceler, sous l'humour apparent, de vraies fulgurances dramatiques admirablement transcendées par l'écriture. Et il nous a confié le Délit en nous faisant confiance. Parce qu'il savait qu'on ne voulait pas réduire Sternberg à une plume, souvent cocasse, pertinente et mordante, et qu'on voulait aussi rappeler qu'il dit des choses essentielles sur la solitude d'un homme qui ne peut plus croire au monde, qui ne croit plus en la raison, qui ne croit plus au langage et qui est définitivement en rupture de bans avec ses semblables et avec sa propre identité. Et c'est ce qui fait qu'il prêt à nous confier dorénavant d'autres textes.

On voit qu'une cohérence se

crée, une ligne éditoriale d'un ouvrage à l'autre. On constate des

liens, comme le désastre qu'on évoquait tout à l'heure,

l'anéantissement...

N.E. : Tout à fait. Il est vrai que le néant est le point commun à tous ces textes. Mais ce ne sont pas des esprits chagrins qui parlent de cela. Et je pense que ça donne une belle dimension à l'écriture. Ce n'est pas du pur divertissement, parce qu'on parle quand même d'une chose extrêmement profonde qui hante chaque homme ; le coeur de tous ces textes, c'est bien le néant, mais tous ces auteurs en parlent avec verve, avec esprit, avec humour et avec vie. Et je pense que c'est exactement ça qu'on recherche dans l'écriture.

Propos recueillis par Emmanuel Abela / Retranscription et mise en forme : Magali Fichter

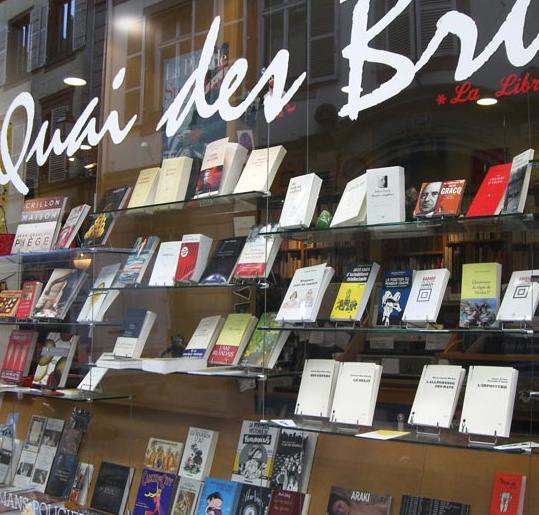

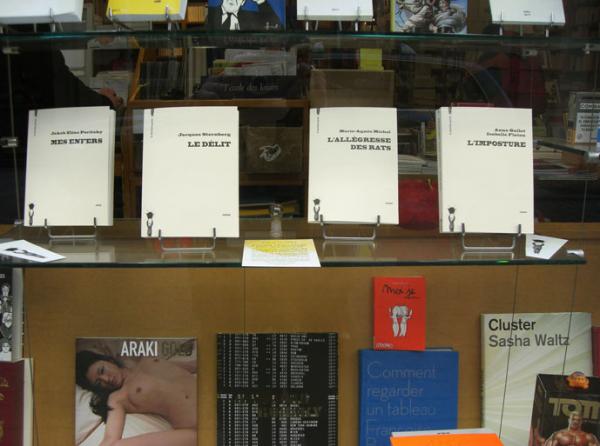

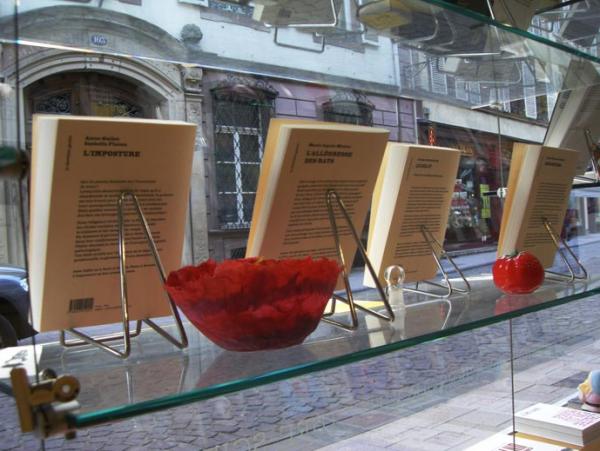

Les ouvrages disponibles à La Dernière Goutte :

L’Imposture de Anne Gaillet et Isabelle Flaten ;

L’Allégresse des Rats de Marie-Agnès Michel ;

Le Délit de Jacques Sternberg ;

Mes Enfers de Jacob Elias Poritzky.

www.ladernieregoutte.fr