|

Il s’est défini lui-même comme un « artisan-bricoleur qui casse des jouets ». De la Mano Negra à sa carrière solo, on sait que Manu Chao a fait bien plus que cela, qu’il a construit beaucoup également. À l’occasion de son concert triomphal au Zénith-Europe, retour sur sa récente tournée française, sa relation privilégiée avec cette autre Amérique qu’il parcourt sans fin, dans le cadre d’un entretien au cours duquel il évoque inquiétudes et espoirs. |

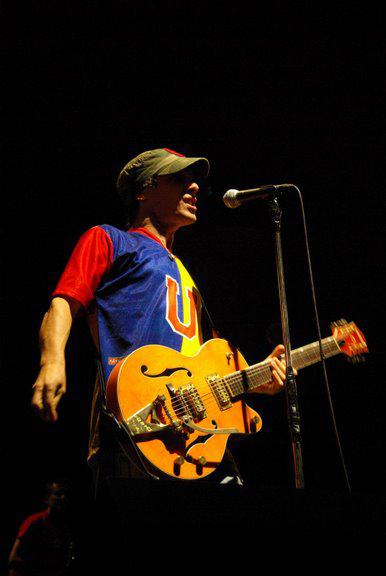

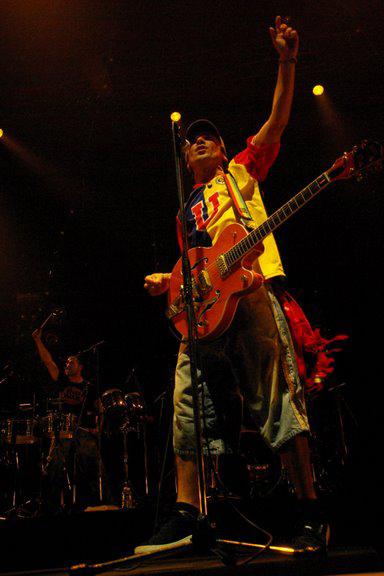

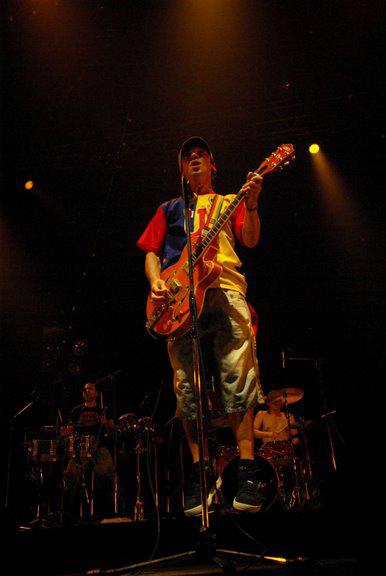

Ça faisait longtemps que nous n’avions plus joué en France, et nous ne savions pas trop à quoi nous attendre. Je ne viens plus si souvent en France, mais j’avais eu des échos qui me permettaient d’être confiant au début de la tournée. La relation semble bonne, on sent une bonne vibe, ça s’est confirmé en concert : il n’y a pas de round d’observation, ça démarre de suite. Il y a une petite dynamo qui se met en route, l’énergie qui passe entre le public et nous fait qu’à l’issue personne ne se sent fatigué. Quand ça se passe bien, ça fait toujours plaisir. Mais un concert comme celui-là, ça se travaille comme un potager, petit à petit, d’année en année.

| {jgmedia file:=[images/stories/video/Manu-Chao-interview-flux4.flv] width:=[320] height:=[240] autostart:=[false]} |

Et pourtant, on répète très peu. Généralement, on répète en

jouant. Pour la tournée française, nous avons répété pendant deux jours

dans un quartier de Barcelone, à San Cosme, le quartier de la rumba de

la ville. C’est le quartier gitan. Là-bas, les mômes à sept ou huit ans

te donnent la leçon de rumba, ils deviennent tes profs. Après, nous sommes partis en Galice, où nous avons joué dans des clubs. |

Et puis, il est évident qu’il y a au sein du groupe un noyau dur — on se connaît depuis sept ou huit ans, voire plus pour certains d’entre eux, et comme Philippe [Teboul, ndlr] faisait partie de la Mano, on joue ensemble depuis vingt-cinq ans ! —, donc on se connaît musicalement et humainement très bien. Le show semble préparé, mais à tout moment, on peut sortir des rails. Nous travaillons beaucoup par signes ; dans le groupe, il y a un jeu circulaire sur les regards en permanence qui vient se rajouter au travail de mémoire des morceaux. Nous sommes avec le public, mais entre nous, nous nous regardons tout le temps et sur un simple signe de ma part, à tout moment nous pouvons partir ailleurs. On peut même se faire peur — sans trop se faire peur — dans la mesure où nous savons que nous pouvons naviguer à vue et revenir tranquillement de là où on vient. Les portes sont totalement ouvertes. Et ça, c’est très important, parce que ça évite la routine et cette répétition de choses dont tu ne sais comment sortir, ce qui est un vrai problème quand tu viens l’école du rock, avec cette vision très scolaire de ces choses apprises en local de répèt’. Certains artistes ont besoin de la routine pour créer et ça se respecte, mais pour ma part — et ça n’engage que moi —, la routine, ça reste le pire ennemi de la musique ou de l’art en général. Moi, j’en ai peur. C’est pour cela que nous ne jouons généralement pas plus d’un mois et demi d’affilée — là, nous en sommes à deux mois, ce qui fait de cette tournée la plus longue depuis sept ans —, ça évite que la saudade… Comment dit-on cela en français ? [Miss Alpha le renseigne, ndlr] Oui, c’est cela, ça évite que la mélancolie ne s’installe...

Pour nous, aujourd’hui sur scène, tout est permis, notamment quand il s’agit d’aborder des passages acoustiques dans le répertoire de milieu de concert, un répertoire infini qu’on éprouve dans les bars. Avec ce répertoire, c’est compliqué sur les grandes scènes à cause de ces histoires de sono et de timing, mais si tu te sens à l’aise, tu suis la rivière et tu peux jouer des heures. Ce que j’adore avec ce groupe, Radio Bemba, au fil des années et ce qui fait ma fierté, c’est que nous constituons un groupe tout terrain. Nous ne sommes pas dépendants des amplis, ni des problèmes de configurations ¬— nous pouvons être deux ou trois —, nous savons jouer les grandes scènes, les bistrots ou les clubs. Ta chanson a beau être la même, en fonction du lieu, elle devient différente. En tout cas, elle n’est pas jouée pareil, elle n’aura pas la même tonalité. Dans un bar, avec la voix, il faut être à la limite de la force pour que ça passe, sans être trop à la limite pour ne pas casser. On apprend petit à petit, mais là, il y a une belle équipe…

L’autre Amérique, épreuve de vie

Le projet Cargo [en 1992, ndlr] a été l’une des plus belles aventures de ma vie — ça m’a ouvert tellement de choses —, et j’en serai éternellement reconnaissant aux gens de Royal de Luxe [en compagnie du chorégraphe Philippe Découflé et du marionnettiste Philippe Genty] qui m’ont ouvert les portes de ce projet. Durant les six mois de cette aventure, je suis allé pour la première fois de ma vie à Caracas, à Bogota, à Rio, puis en Argentine, au Chili et à Cuba. Le Mexique, je connaissais un peu, mais pas comme ça. En plus, nous entrions par la mer — tu n’arrives pas par l’aéroport, mais par le port, ce qui est très différent. Ça n’était pas une logique de tournée, on restait un mois dans chaque ville. Ça permettait d’établir des contacts profonds. Par la suite, ça m’a permis de retourner dans plein d’endroits et d’y vivre en cherchant à mieux comprendre la culture. Ça a été super important pour moi.

|

À l’époque, si tu m’avais dit que j’allais faire un disque comme

Clandestino, je t’aurais ri au nez — avec la Mano, on était plutôt dans

des choses “rentre-dedans” —, mais avec du recul, oui l’aventure a jeté

les semences pour la suite. Après, le Cargo, il y a eu le Train en

Colombie [une opération théâtrale franco-colombienne initiée à la fin

1993 par Manu, ndlr], une autre aventure, parmi les plus passionnantes

qu’il m’ait été donné de vivre. Quand je me suis retrouvé sans groupe et sans trop savoir ce que j’allais faire de ma vie, la première chose que j’ai faite, c’était de retourner là-bas, dans tous ces coins où au fond, je n’avais pas assez vécu. Je suis retourné au Mexique, où j’ai passé pas mal de temps. De même en Colombie pour la préparation du “Train”. Après, ça a été beaucoup le Brésil, Rio et le Nord-Est. Et l’Argentine, où l’on m’a accueilli très vite. L’Argentine, c’est la maison… Il y a un rapport immense avec l’Argentine. Et puis, j’oublie le Chili ou la Bolivie, un pays dans lequel je n’ai jamais vécu, mais qui est débordant. Cette partie de l’Amérique, c’est une épreuve de vie incroyable. Plus tu t’y rends, plus tu as le sentiment d’un puits sans fond. Et plus tu as le sentiment de ne rien y connaître. Rien que le Brésil, c’est un continent ; tu n’as pas assez d’une vie pour connaître le Brésil… |

Après, quand tu lis ce qu’on en dit dans la presse en Europe, tu as la rage ! Mon père [le poète et écrivain, Ramón Chao qui a initié très tôt les fistons, Antoine et Manu au piano, ndlr] est journaliste, il m’a transmis une certaine éthique de ce que doit être le journalisme, ce que je lis sur certains pays, ce n’est pas du journalisme, c’est de la propagande. Sur le Venezuela et Cuba, par exemple. J’en reparle à chaque fois, parce que ce qui en est dit n’est pas juste. On le sait tous, Cuba n’est pas le paradis. Le Venezuela non plus. Mais cette manière bushienne de le raconter ici — avec les gentils d’un côté et les méchants de l’autre —, il faut vraiment arrêter. Ce qui est triste, c’est que même la gauche avale ça. Quand tu parles de Cuba, on crie à la dictature. Mais la dictature, elle est aussi au Mexique, elle est en Colombie. À Cuba, la liberté d’expression — c’est une vérité ! — ça ne fonctionne pas là-bas. Mais quelle est la liberté d’expression au Mexique ? Si tu critiques un cartel de la drogue au Mexique, quelle est ton espérance de vie ? Deux jours, trois jours ? Mais, t’es mort ! Ça, à Cuba ça n’existe pas… De même, si tu décides d’être syndicaliste en Colombie dans un petit village, tu prends un risque immense pour toi et ta famille. Quelle est ton espérance de vie, deux ans, trois ans ? C’est mieux qu’à Cuba, ça ? C’est pire, c’est beaucoup plus violent. Mais ici, « Cuba n’est pas une démocratie ! », « Cuba c’est le diable ! ». À Cuba, on ne tue pas les enfants dans la rue avec une balle dans la nuque, dans plein de démocraties d’Amérique latine, ça se fait, et la presse bien-pensante européenne n’en fait pas des plats… Mais le problème ici, c’est Cuba. Je ne suis pas castriste — je ne suis pas chaviste, non plus —, mais je trouve cette vision injuste. Je demande juste aux journalistes quand ils parlent de Cuba ou du Venezuela d’ouvrir l’angle et de comparer. Tout de même, pour Cuba, il y a des défauts, mais de grandes réussites aussi. Quand tu penses au système d’éducation ou au système de santé dans un pays qui est sous embargo depuis si longtemps, tu dis : chapeau bas ! Mais ça, personne n’en parle…

La lucidité comme blessure

On vit dans un monde aujourd’hui où ce ne sont plus les politiciens qui décident. Les gens pour qui on nous fait voter n’ont plus le pouvoir de décision. L’économie décide pour eux. Tu prends l’exemple des “sans-papiers”, les politiciens te disent qu’ils n’en veulent pas, mais l’économie les adore depuis le début du capitalisme, les “sans-papiers” — ce sont des gens qui ne peuvent pas se syndiquer, et qui ne peuvent pas se plaindre des conditions de travail. Si tu supprimes les “sans-papiers” en Europe, ce sont des pans entiers de l’économie qui s’effondrent. Je ne sais pas pour la France, mais si on parle de l’agriculture en Espagne, ou dans le bâtiment, c’est le cas. L’économie vit encore dans un système néo-colonialiste, esclavagiste. Aujourd’hui, les droits gagnés par nos grands-parents ouvriers ou campesinos sont en train de fondre à vue d’œil. Il existe pour moi une vaste hypocrisie entre ce qu’affirment les politiques et ce qu’exige l’économie.

Quand un mec comme George Bush s’affiche comme l’étendard de la démocratie, c’est foutu ! Si c’est lui qui représente la démocratie, je ne peux pas être démocrate. On ne parle de la même chose. Je trouve dangereux le fait qu’il puisse s’accaparer le mot. Avec lui, ça ne veut plus rien dire ! En traînant ce mot dans la boue — un mot important ! —, il porte une responsabilité immense. Après, la question de savoir comment raviver la démocratie, la seule solution que je trouve, c’est de chercher à la raviver sur le terrain. On doit chacun la raviver, au niveau du voisinage. Là aussi le mot est important pour moi, le voisin ! Au niveau de ta propre maison avec ton voisin de palier, au niveau de ton quartier, il faut retisser des liens de voisinage et d’entraide qui soient plus humains. Cette démocratie, il faut la réinventer entre nous.

Là aujourd’hui, les gens doivent prendre conscience qu’il faut attacher sa ceinture, c’est une vraie valse à sale temps et ça ne va pas s’arranger en deux jours. On est allé trop loin à tous les niveaux… Mais malgré les difficultés de la situation, malgré les nuages à l’horizon, il faut garder espoir. Si tu es lucide, ça fait mal de penser au monde qu’on va laisser à nos enfants. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça va chauffer à tous les étages ! Une fois que tu fais ce constat, tu peux t’appuyer sur une phrase de René Char que j’adore :

« La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. »

La lucidité, ça fait mal ! Il y a trop de tension, il y a trop de choses qui ne vont pas. Si on ne prend pas les décisions qu’il faut prendre, c’est tout un système qui va se casser la figure. On a vu l’effondrement de système communiste, il n’y a pas si longtemps, mais là on peut assister d’ici peu à l’effondrement du système capitaliste, ça peut être dans deux ans, dans trois ans, ça peut être demain matin !

Et en ce qui concerne la question de la nature, j’ai envie d’être politiquement incorrect : moi je ne me fais guère de souci pour la nature ; tout le mal qu’on lui fait, c’est du mal que nous nous faisons à nous-mêmes. On est en train de la blesser très durement, de l’agresser constamment, mais un jour elle va nous dégager en très peu de temps, et c’est notre civilisation qui va disparaître, pas la nature ! La nature, elle, va peut-être mettre un million d’années pour panser ses blessures, ce qui ne signifie rien pour elle. Elle est beaucoup plus forte que nous.

À titre personnel, des projets qui touchent à la politique ou à l’écologie, on m’en soumet beaucoup et en m’y consacrant à plein temps, je ne pourrai pas en réaliser le dixième. Je suis énormément sollicité, notamment sur des projets de nature environnementale, comme dans le nord-est du Brésil à propos de l’eau — un autre problème majeur qui guette l’humanité tout entière. Chacun de ces projets demande du temps, et nécessiterait un investissement important — il serait hors de question pour moi de les survoler —, mais ça me pose un problème personnel assez cruel. Chacun des projets dans lequel je m’investis demande une présence réelle. Ce qu’on fait, c’est d’appuyer des projets médiatiquement dans la mesure où j’ai accès aux micros — d’autres n’ont pas cet accès —, et ainsi de faire passer des messages pour ceux qui en ont besoin. Ce qu’on cherche ça n’est pas d’aider ces projets par perfusion, mais de favoriser l’autogestion et de leur permettre de croître par eux-mêmes. Ce sont des projets à long terme et on n’y va petit à petit. On soutient, par exemple, un projet dans les Îles Baléares qui a consisté à semer sept tonnes de graines de plantes du monde entier placées dans des petites boules d’argile. Et on voit, deux ans après les avoir semées, ce qui pousse et ne pousse pas dans un milieu devenu hostile. La nature a besoin d’eau, l’eau se raréfie, les gens s’interrogent aujourd’hui sur ce qui peut pousser ou non dans des milieux rendus hostiles par l’intervention de l’homme. Derrière la plante, on trouve les êtres vivants, les animaux et les humains. Là, c’est pareil, on revient des campements dans le sud de l’Algérie ; je n’ai pas eu beaucoup le temps de discuter avec eux, et pourtant c’était passionnant. Ils sont en train de développer avec des associations espagnoles des potagers en milieu ultra-hostile — là, c’est vraiment sec de chez sec ! —, et malgré cela, ça commence à pousser.

Je vois de plus en plus de gens, et ça c’est positif — on parlait d’espoir tout à l’heure —, qui ont pris conscience des risques. Des gens qui n’avaient aucune conscience écologique sont désormais sensibilisés par les changements climatiques, ils commencent à réfléchir. L’écologie est entrée à l’école et mieux que cela, elle est même entrée dans les bistrots. Alors, est-ce trop tard ou pas ? Ça c’est la grande question. Est-on déjà allé trop loin ou est-il encore temps ? Malheureusement je n’ai pas la réponse. Avoir aujourd’hu i de l’espoir, c’est de dire : non, il est encore temps… Donc, il faut travailler et tous s’y mettre en se disant qu’il est encore temps de changer les choses.

Propos recueillis par Emmanuel Abela, Miss Alpha et Olivier Legras le 17 juin à La Laiterie / Photos d’Olivier Legras